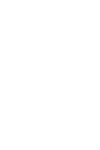

1961年5月3日至6日,周恩來總理親自到河北邯鄲地區武安縣伯延公社進行調研。后來一部感動無數人的電影《周恩來的四個晝夜》就是以這段史實拍攝的。

就是周恩來的這次伯延調研,推動了全國農村公共食堂、供給制等問題的解決。在伯延的四個晝夜里,周恩來同村民們朝夕相處,總理親民的形象、務實的作風、求真的精神給當地老百姓留下了深刻的記憶,也為黨員干部做好調研起到很好的示范作用。

選擇典型地方,抓住重要問題調研

1961年,為了解決農業經濟衰退和農民生活問題,毛澤東號召全黨大興調查研究之風,要求領導干部都要去各地調研,解決食堂、社隊體制和農業生產問題。

1961年3月15日至23日,中共中央在廣州召開工作會議,討論和通過《農村人民公社工作條例(草案)》(即“農業六十條”),準備對農村政策進行調整。在這次會議上,毛澤東批評一些干部:“大家做官了,不做調查研究了。”他還強調,“做領導工作的人要依靠自己親身的調查研究去解決問題。書面報告也可以看,但是這跟自己親身的調查是不相同的。”

廣州中央工作會議后,中央領導同志陸續帶著《農村人民公社工作條例(草案)》,深入基層,征求意見,開展了大規模的調查研究。4月28日至5月14日,周恩來也帶人到河北邯鄲地區搞起了調查研究。

在這次調研中,周恩來選擇將武安縣伯延公社作為重點調查對象。之所以作此安排,周恩來是經過深思熟慮的。伯延是革命老區,曾是晉冀魯豫軍區所在地。伯延公社是華北地區一個具有代表性的公社,也是受“大躍進”影響較深的地方,選擇在這里調研具有“解剖麻雀”的典型性。為了做好調研,周恩來提前20多天派出他的辦公室副主任許明等工作人員到伯延進行詳細的蹲點調查。

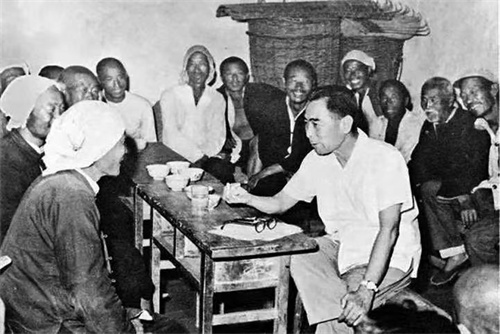

抵達伯延后,周恩來抓住了農民普遍關注的公共食堂、供給制和評分計分等問題作為重點進行調研。他走訪了公社食堂、拖拉機站、供銷社、飼養場,還走村串戶,到了幾十戶社員家庭察看情況。他在路上也好,挨家挨戶去走訪也好,都要問大家為什么吃不飽,為什么大鍋飯不好,調動不起來農民的積極性。他看到肩上挑擔子的,都要接過來親自試試看。其間,周恩來還至少主持召開了4場座談會:5月3日上午,在伯延公社辦公室召集11名社隊干部座談;5月4日下午,召集12名社員代表座談;5月5日下午,召集13名小隊干部和社員代表座談;5月6日上午,召集先鋒、勝利兩個大隊干部和社員代表25人座談……幾乎每一天都有一場座談會,行程安排得滿滿當當。

“敢于和不同意見的人討論問題”

調查研究要了解實情,就要能聽真話,讓基層群眾敞開心扉說真話。對此,周恩來深有體會,他在廣州中央工作會議上發言時曾說道,“要敢于聽取不同意見,敢于和不同意見的人討論問題。調查研究,必須貫徹實事求是精神,各人的認識總是有局限性的,要擺脫局限性、片面性,必須進行比較、綜合、分析。要改正缺點錯誤,必須從深入下層,深入群眾,認真進行調查工作入手。”

在伯延調查前期,周恩來首先與公社、大隊、小隊干部們進行了座談,在與公社干部座談時,公社干部們對周恩來說:“社員們能放開肚子吃,雖吃得不好,但能吃飽。”

但周恩來在隨后到農戶家中走訪時卻發現,很多農民家中根本沒有存糧,很多社員面黃肌瘦,面帶菜色,還有人患上了浮腫病。周恩來覺得公社干部們沒有完全講真話,于是,他決定召集社員座談了解真實情況。

座談會上,社員來了很多。但大家都低著頭坐著,都不吱聲。周恩來見老百姓心里有顧慮,有怕“官”畏言的心理,便轉回身指著墻上掛著的毛澤東和他本人的畫像風趣地說:“我叫周恩來,就是墻上的那個人,你們看像不像?這次來,就是要聽聽你們的心里話。你們有什么話只管說,有問題只管提,說錯了也不要緊。”

這時,一個叫張二廷的社員直率地對周恩來說:“這兩年生活一年不如一年。”“你幸虧來得早,要是遲來兩年,你也得餓著肚子。”周恩來聽張二廷這么說話,臉上頓時沉重起來,下意識地靠在了舊式木椅上,半袋煙的工夫沒吭聲。社隊干部不敢吱聲,直往墻旮旯躲。周恩來首先打破了僵局,和緩地說:“二廷,你說話要負責任,我還能餓肚子?你要講出道理來沒有什么,要講不出道理來,我要怪罪你的。”張二廷也覺得自己嚴重了,但是話已說出口了,就要敢說敢當。他繼續說道:“我既然說了這話,就要講出個道道來,講出來是不是個理,你看著辦。在北京坐著,國庫里能長糧食?啥也不長,地里也收不上來,就是地里收個斗兒八升的,也輪不到你,我們就在地里生著吃了,你又不在地里守著,你們征購不到糧食。國庫里的糧食兩年吃不完,三年掃掃尾,到那時你還有啥吃呢?”聽了張二廷這番話,周恩來慢慢地從靠背椅上坐了起來,緊鎖的眉頭也舒展開了,他高興地說:“二廷,我想也想不到這個理,我走過這么多機關,沒有人能說住我,今天叫你說得我閉口無言。”

事后,周恩來在提起這件事時還說:“這句話對我教育很大,我很受感動。當時在場的地委的干部聽了以后,說這個人是個落后分子。我跟他們解釋:這樣看不對,這個社員說的是真理,一個農民把我們看作他自己的人才會說這樣的話,這是一針見血的話。”

座談會結束后,周恩來專門到了張二廷家里走訪,張二廷又向周恩來如實反映了伯延公社遭災情況和公共食堂等方面存在的問題。周恩來一字不漏地聽著,了解到了許多難得一見的一線實情。臨別時,張二廷說希望總理以后還能經常來伯延走一走。周恩來當即表示,有機會一定來,如果自己來不了,也一定會派人來。周恩來沒有食言,直到“文化大革命”前,他年年都派人到伯延調查,并且代表他看望這位敢說真話的農民朋友。

四頓午餐換了三個食堂吃

調研期間,周恩來十分細心地觀察生活,不放過任何一個發現問題的機會。為了弄清群眾對食堂的真實想法,他在武安縣吃了四頓午餐,卻換了三個食堂。

第一天的午餐,是地方干部安排的,地點就在公社食堂。當時是困難時期,國家領導人帶頭不吃肉、蛋、禽。當地干部知道這條規定,不敢破格,只給周恩來蒸了饅頭、紅薯,還煮了面條,炒了四個素菜。吃飯時,周恩來一邊吃著紅薯,一邊風趣地說:“紅薯很好吃,可以進入國宴招待外賓。”飯后,周恩來仍感到這頓飯的水平不能反映整個食堂的水平。于是就告訴干部:“明天去大隊食堂吃。”

到了第二天中午,遵照周恩來的囑咐,周恩來被安排在萬家過道的大隊食堂吃。為了總理的安全,也為了讓總理能安靜地用餐,大隊安排社員們提前打走了飯,然后才讓周恩來去用餐。這頓飯吃得與第一頓飯沒有多大差別,周恩來覺到這種提前打了招呼,作了準備的派飯還是不能反映大多數食堂的水平。

到了第三天中午,周恩來再次提出要換個食堂吃。干部們沒有準備,就帶著周總理到前進街食堂用餐。干部們一進食堂就問:“還有飯嗎?”“有。”說話間,周恩來也進了食堂,他徑直奔向灶臺揭開鍋蓋,看到鍋內只剩下一些玉米糊糊,就坐到了一條板凳上,等著吃飯。干部們無奈,只好給周總理盛了一碗糊糊,遞過塊咸菜,讓周總理盡快吃完這頓飯了事。飯后,周恩來說:“這才是群眾的食堂呢。”

在接下來的調查中,為了掌握農村食堂的真實情況,周恩來不僅親自到食堂吃飯,有時還搞“突然襲擊”,趁大家不注意,悄悄地從大家的視線中消失。有一次,大家發現總理不見了,連忙分頭去找。一名工作人員憑著自己對總理的了解,在一家煙囪冒煙的人家找到了周恩來。原來,當時大家都在食堂吃飯,很少有人家煙囪冒煙的,周恩來于是前去察看情況。原來是一名老漢在公社食堂吃不飽,回到家里生火煮起了榆樹葉子和糧食混合的稀糊糊充饑。見此情景,周恩來心里十分沉重,“這吃不飽的食堂要它干什么?”出門后,周恩來似是自言自語地大聲說道。

經過深入細致的調查,周恩來發現絕大多數群眾都對食堂不滿,于是他對提議,要不要找一個食堂試一試,宣布自愿入食堂,不愿入的可把糧食領回去。最后選擇在當地勝利街第一小隊宣布了這個試行決定,結果除了炊事員外,大伙全部都選擇退出了食堂。

通過對伯延公社的實地調查,周恩來掌握了大量的第一手資料,他將調查中發現的四個較重大問題,于5月7日凌晨3時用電話如實向在上海的毛澤東主席作了匯報,他提出:一、贊成解散公共食堂;二、社員不贊成供給制,只贊成把“五保戶”包下來和照顧困難戶的做法;三、群眾要求恢復評工計分,也就是要包產到生產隊,以產定分,包活到組,這樣可以提高群眾積極性;四、邯鄲地區旱災嚴重,春收較差,秋收有望,要注意恢復社員體力和畜力。

毛澤東立即對周恩來的意見作了批示:此報發給各中央局,各省、市、自治區黨委參考。

半個月后,中央在北京召開工作會議,討論和修改了《農村人民公社工作條例(草案)》。修改后的條例,取消了供給制;對食堂則規定辦或不辦“完全由社員討論決定”,等等。這些符合實際的決定,受到基層干部群眾的熱烈歡迎。伯延公社也成為全國第一個解散公共食堂的人民公社。

向周總理學調研“真經”

周恩來是我們黨踐行和推動調查研究的光輝典范。習近平總書記在紀念周恩來同志誕辰120周年座談會上曾深情地說道:“周恩來同志高度重視調查研究,經常深入群眾、深入一線調查研究,他說:‘調查研究要實事求是,不能亂搞。’‘要了解真實情況,就要與老百姓平等相待。’周恩來同志用自己的實際行動,為全黨樹立了全心全意為人民服務的光輝榜樣。”

伯延調研只是周恩來眾多基層調研中的一次。但總理的這“四個晝夜”卻給我們留下了深刻的啟示。在大興調查研究的今天,我們要學習他正確的調研態度,真正心系群眾,關心群眾疾苦,以幫助解決老百姓的真問題為目標進行調查研究;要學習他求真的調研精神,敢于聽取不同意見,敢于和不同意見的人討論問題,真正做到聽真話、察實情;要學習他科學的調研方法,抓住重點,解剖典型,善于進行比較、綜合、分析,并及時總結匯報,推動問題能實際性地解決。

來源:新湘評論

主站蜘蛛池模板:

色视频在线观看免费

|

性迷官|

2021国产亚洲日韩在线

|

草逼一级片|

任我爽在线视频

|

日韩激情无码一级毛片

|

18一20岁一级毛片

|

成人国产亚洲精品A区天堂

国产成人精品午夜视频免费

|

特级做a爰片免费看一区

|

日韩欧美一区二区三区久久婷婷

|

97伦理97伦理2018最新

|

久久99免费三级片

|

国产1区2区3区在线观看

|

日韩高清国产一区在线

|

国产在线视频网

|

99最新国产精品精品视频

|

国产精品亚洲综合一区二区三区

|

波多野结衣高清无码视频

|

亚洲在线日韩

|

www.色17.com

|

ts另类国产人妖视频一区二区

|

亚洲高清资源在线观看

|

91精品婷婷色国产综合

|

一级黄色片网址

|

日韩中文字幕在线看

|

亚洲区一

|

91精品一久久香蕉国产线看观看新通道出现

|

日本欧洲国产一区二区

|

国产一区二区视频精品

|

在线免费观看的av

|

精品国产一区二区三区四区在线

|

久久青青色综合

|

91福利国产在线播放午夜

|

免费在线看无码a

|

好吊视频一区二区三区四区

|

国产一级99在线观看

|

无码人妻一区二区免费视频

|

国产人成无码视频在线观看

|

美女天天色

|

国产免费观看视频

|

综合国产视频

|

主站蜘蛛池模板:

色视频在线观看免费

|

性迷官|

2021国产亚洲日韩在线

|

草逼一级片|

任我爽在线视频

|

日韩激情无码一级毛片

|

18一20岁一级毛片

|

成人国产亚洲精品A区天堂

国产成人精品午夜视频免费

|

特级做a爰片免费看一区

|

日韩欧美一区二区三区久久婷婷

|

97伦理97伦理2018最新

|

久久99免费三级片

|

国产1区2区3区在线观看

|

日韩高清国产一区在线

|

国产在线视频网

|

99最新国产精品精品视频

|

国产精品亚洲综合一区二区三区

|

波多野结衣高清无码视频

|

亚洲在线日韩

|

www.色17.com

|

ts另类国产人妖视频一区二区

|

亚洲高清资源在线观看

|

91精品婷婷色国产综合

|

一级黄色片网址

|

日韩中文字幕在线看

|

亚洲区一

|

91精品一久久香蕉国产线看观看新通道出现

|

日本欧洲国产一区二区

|

国产一区二区视频精品

|

在线免费观看的av

|

精品国产一区二区三区四区在线

|

久久青青色综合

|

91福利国产在线播放午夜

|

免费在线看无码a

|

好吊视频一区二区三区四区

|

国产一级99在线观看

|

无码人妻一区二区免费视频

|

国产人成无码视频在线观看

|

美女天天色

|

国产免费观看视频

|

综合国产视频

|